济南新动能百人访谈:神舟制冷宋明刚——一家专精特新“小巨人”企业的济南样板

【被称为“冰丝带”的国家速滑馆是北京2022冬季奥运会唯一新建的冰上竞赛场馆,也是2022年北京冬奥会北京主赛区的标志性场馆,他不仅见证了中国冬奥历史上首枚男子速滑金牌的诞生,更是在整个运动会期间诞生了10项新的奥运纪录,被称为冬奥历史上“最快的冰”,这也让为其提供制冷设备的这家山东企业进入公众视野,但事实上,冰雪项目远不是他的主赛道!《一家专精特新小巨人企业的济南样板》,909济南经济广播记者郭慧对话山东神舟制冷设备有限公司总经理宋明刚,正在进行。】

筹办冬奥会是一张国力的综合考卷,基于北京冬奥会“科技冬奥助力运动员创佳绩”的理念,做一块全球“最环保”、“最快的冰”,这是从速滑馆建设之初开始所有建设者的共同目标。宋明刚介绍说,奥运会都有相对固定的供应商名单,采用跟之前氟利昂或者氨制冰技术截然不同的二氧化碳跨临界直接蒸发制冷制冰给了神舟参与的契机,相比较前者,二氧化碳制冷破坏臭氧层潜能值为0,无异味、不可燃,不助燃,是目前国际公认的冬季运动场馆最先进、最环保、最高效的制冰技术之一。

【宋明刚:速滑真正滑起来以后,比较忌讳的就是冰的硬度不一样,有的地方冰硬,有的地方冰软,速度就会有一些影响,温度差决定冰的硬度,二氧化碳真正厉害的地方,这个场馆可以进行所有的冰上比赛,场馆任何两个地方的温度差不能超过0.5度,这是过去氟利昂、乙二醇都做不到的。

记者:以前的时候或者说其他不采用咱们这种技术的冰面大概温度控制在一个什么范围?

宋明刚:两度以内。

记者:这对你们来说是一个很简单的事,还是说也面临一些困难?

宋明刚:也面临一些挑战,毕竟说不是很小的一个地方。

记者:整个场子是多大面积?

宋明刚:12,000平。

记者:事实上你们之前也没有干过这样的活?

宋明刚:没有,这个就是世界第一个。也不光是我们自己,有设计院、也有建设方,我们是设备提供方,有很多的方案,实际上最快的冰一个是它的温度均匀,还有一个就是平,以毫米级的控。整个的制冰就跟我们家里的地暖很像,家里铺的是地暖管,那个是冷的二氧化碳管铺在地下,但是它为什么均匀呢?它的密度比我们的地暖管要密很多,整个的速滑馆底下铺了120公里长的不锈钢管。

记者:你这样一说我就明白了。

宋明刚:对,密了自然就均匀。过去的冰场底下是零下十几度的盐水,比如说进去是零下十五度的盐水,出来是零下十二度。二氧化碳,我进去是零下15度,到最后出来还是零下15度,但只是说我进去的是零下15度的液体,出来以后一部分液体一部分气体,所以它保证整个的均匀度。

记者:二氧化碳从液体到气体,吸收一些能量,这是你们的工作原理,让他处在一个混合状态。

宋明刚:对,气液混合。

记者:那你从工作原理到真正的实现他要求的0.5摄氏度,是一个简单的过程吗?

宋明刚:这个项目对设计和施工要求非常严格,但是你真正达到那种施工要求,实现起来也挺简单的,实际上这个项目就是一次开机调试成功的。

这是最快的冰,还有一个是最环保的冰,它用的是二氧化碳本身就是纯天然的,目前我们提的双碳目标一共有四个方面:碳减排、碳捕捉、碳封存、碳利用,实际上我们做的就是碳利用,我把捕捉的二氧化碳固化在制冷系统里边,本身这是目标,另外比赛的时候冰刀对冰是有损坏的,所以一般比赛中间有半个小时的间歇,修补冰场,两个浇冰车拉着热水,热水过去,把上面的一层大概5毫米6毫米冰融化掉,然后底下零下十几度接着把它冻住,这样才能出来这个效果。过去热水怎么来?就是制冷归制冷,热水还是要靠电、烧煤烧气来。这次速滑馆的二氧化碳制冷,它有一个最大的好处就是它在制冷的同时,它可以产生很高温度的热水,七八十度的热水,纯属于从热回收来的,他就不再用电,刚才说的浇冰,也包括融冰,冰车有时候前面还有个冰刀,把不好的冰刮掉,回来堆在那个地方,老化不了,所以要融冰,也包括运动员的洗浴,这些热全是热回收来的。

记者:这本身就是二氧化碳制冷的一个优势?

宋明刚:对,北欧最早用这个系统。北欧冬天很冷,雪也很大,但是他那个地方是,如果有人在你这个地方滑倒,属于你的责任。所以他们的超市,超市非常大的一块就是它的停车场、屋顶的融雪,人工费贵,它不可能靠人工去做的,他们的冷柜比咱的超市的冷柜的占比要大。用二氧化碳制冷,余热来做融雪。

记者:也就是说这种制冷方式在发达国家应用的比较多了?

宋明刚:对,只是在冰场上没有过。

记者:你的这种二氧化碳制冷设备比常规的设备,在整个场馆建设上它成本要高吗?

宋明刚:目前还是高的。你比如说压力,我们平常的氟利昂最高的压力是20公斤,二氧化碳要到140公斤,它是一种高压的容器。主要还是因为现在的应用比较少, 所以它配套起来就贵一些,但是加上它的全生命周期成本的话,它是非常省的,像它一年官方数据说能节省200万度电,大概两年三年整个的成本就回来了,还没有算碳指标的钱。

记者:其实说到底是因为这是在中国办的一个冬奥会,那么这是不是就意味着在以后的,比如说下一届的冬奥会上,我们进入到冬奥会的服务商名单里边了,有没有这样的一个说法?

宋明刚:那就看下一届他们的定义是什么?如果他用传统的氟利昂,可能我们机会就不大,如果用二氧化碳,我们的机会仍然会非常大。】

从接到订单到成功交付仅用了不到6个月,开机一次性制冰成功,整个项目实现了4个世界之“首”:全球首个采用二氧化碳跨临界直接蒸发制冷的冬奥速滑场馆;其采用的14立方米二氧化碳桶泵机组设计及应用为世界首例;集中式中压回油在二氧化碳制冷系统上的应用为世界首例;人工冰场120公里超长不锈钢冷排管应用为世界首例!

2022年1月4日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平第五次考察2022年冬奥会、冬残奥会筹办备赛工作,在速滑馆听了“最快的冰”的汇报后指出:“要发挥好这一项目的技术集成示范效应,加大技术转化和推广应用力度,为推动经济社会发展全面绿色转型、实现碳达峰碳中和作出贡献。”

所有这一切,让这家位于济南章丘圣井的神舟制冷,进入大众关注范围。到今天,宋明刚明显感觉到,一个巨大的消费市场已经启动:

【记者:这次冰丝带的建设,其实也就意味着神舟制冷又上了一个新的台阶,在他面前有了更多的可能。

宋明刚:一开始没意识到,一开始觉得那就是一个场馆,这个系统我们也已经做出了很多年了,只是在国内这种应用还比较少,后来确实冬奥带来的影响出乎我们意料,可能对整个环保的二氧化碳未来在制冷,包括空调,包括热水这个行业里的应用是非常有推动作用的。

记者:这件事情在神舟制冷的发展史上意味着什么?

宋明刚:我觉得最大的一个是我们神舟人自己的信心,说原来我们口号不光是吹牛,不是白喊的,我们真的是有实力,这是一,第二是结合未来的双碳,就是我们不仅仅是在冰场,也不仅仅是在制冷,今年我们的冷链上好多的项目,实际上就已经在往二氧化碳转了,春江水暖鸭先知,虽然投资高,但是国家的一些政策、一些法规也逐渐的往往低碳这个方向在引导。第三个就是我们发现二氧化碳它真正的优势不仅是制冷,关键是制冷的同时能制热。我们现在在研发的下一代的产品就是能出到95度的热水,95度基本上在我们的海拔下就已经沸腾了,就可以泡茶了,那我们就在找,有没有说一年到头它也需要制冷,也需要热水的地方?

记者:不是有很多吗?

宋明刚:对。我们过去的主赛道是在工业,未来有没有往商业、往民用的这种转,我们现在开发的原型机,提了那么一个场景:比如说高速服务区,包括机场,包括火车站,它需要大量的热水,都是电加热,电负荷也非常高。另外一方面它是需要制冷,在我们山东可能制冷的月份只有6个月,有海南,可能一年到头一直在制冷,这边就可以源源不断的出热水,过去是要额外再烧的,你看我们现在山东在推什么?煤改电,农村你取暖你不能烧煤了,过去大学原来都是自己烧锅炉,开始都在做这种中央的处理。

记者:化作产品的话是中央空调吗?

宋明刚:不是,它叫冷热一体机组,或者我们叫能蓄冷的热水机,它可以制冰,蓄冷。储冰也是一种储能,储热水也是一种储能,它可以用在马上有这种冷热需求的地方,也可以做这种储能的应用。过去我们讲这种能源都是孤岛式的如果说一个概念的话,就是能源的综合利用,过去冷和热实际上基本上是不说话,花两份的代价,现在我可以花一份代价把这两份都干了。所以整个冬奥会这次我觉得如果总结,第二个就是坚定了我们的方向,未来应该是不仅仅是光盯着制冷,而是说冷和热的综合能源的这种利用。

记者:但是听上去有点遥远?

宋明刚:来自于两个方面,第一,氟利昂去年涨价,原因是国家生产配额,去年煤炭涨价,各地限电,实际上是倒逼市场,倒逼你的能源的利用,你一定有这种新的方案出来,环保未来一定会除了政治账以外,他一定会跟经济挂钩。】

抛开冬奥,在宋明刚看来,双碳目标下,所有的能源相关产业都值得重做一遍,伴随着消费市场对高质量物流服务的需求快速增长, 以及《“十四五”冷链物流发展规划》的出台,巨大的产业机会已经降临,而他无疑会最先惠及有准备的人。

神舟制冷的前身是山东省商业学校制冷技术服务部,1989年由商校制冷专业的几位老师发起成立,初衷是为当时有限的制冷需求提供技术咨询,同时为学生提供一个实习场所,1992年宋明刚入校的时候,仍然只是校门口的几间平房,而墙上贴着“诚信为本、技术第一”的八个大字,到今天仍然被他视为企业文化的核心内容。

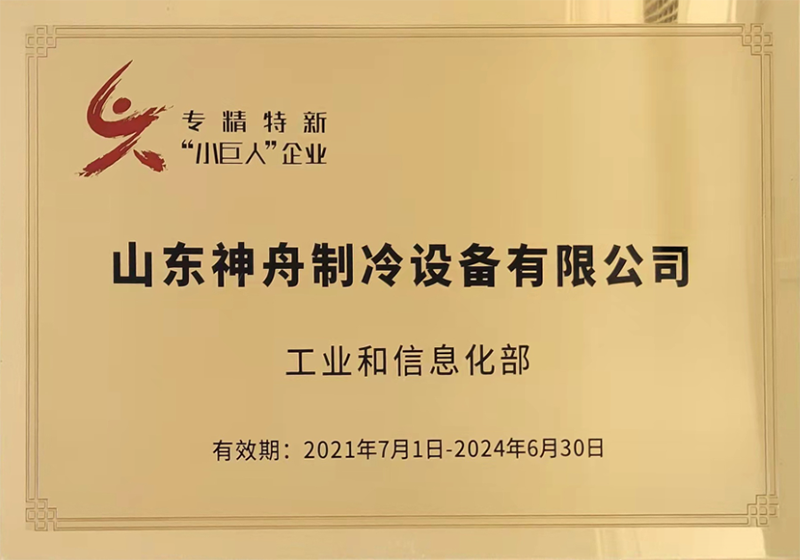

作为一家专注于环保冷链装备的专业化公司,神舟制冷主赛道是冷库、冷链物流、中央厨房,提供制冷设备研发、设计、生产、销售及全系统解决方案,为包括复星医药、科兴中维、万科万纬冷链、中外运、千味央厨、蜜雪冰橙、得利斯、龙大、益海嘉里等多家龙头企业提供基础配套 ,是国家“十一五”科技支撑计划重点项目“工程示范基地”、山东省农产品物流工程技术研究中心“冷链工程研发部”、但是在所有认可当中,宋明刚和他的团队最看重的,是神舟制冷2021年7月份获得的国家级“专精特新‘小巨人企业’”称号,通过神舟二氧化碳跨临界直冷技术从无到有的累积过程,我们也可以管窥这这家‘小巨人企业’”企业的发展特色:

【宋明刚:0708年那个时候,中国的啤酒行业有一波大的并购,我们机缘巧合也是跟青岛啤酒搞合作给它配套,实际上这就是我们后来二氧化碳的一个雏形,就是把二氧化碳升压、液化、通过氟利昂的制冷,做一个复叠,外部的契机在哪里?是欧洲,尤其是北欧,他们环保概念一直走得比较早,包括臭氧层的破坏,包括地球变暖的,那时候他们就在讲二氧化碳制冷,一些文献上,看到说我们也有这样的一个契机,说就这样就可以做复叠制冷,所以我们第一套设备二氧化碳和氟利昂,这个叫复叠制冷,08年就出来了。

记者:算是一个商业敏感,也是一个产业责任。

宋明刚:对。

记者:咱们这么多年一直出口比较多吗?

宋明刚:出口不多,但是我们一个非常有益的补充,11年的3月份,我们的第一套出口欧洲的设备,开始交付,那个时候中国的制冷的产品主要是往东南亚、往非洲出,但是二氧化碳中国那时候都没有用,主要还是发达国家在用,虽然做的不多,但是给了我们一个非常好的舞台。也是那个时候我们开始提出来了现在的企业愿景:我们出去要代表中国,你是什么水平?所以后来我们那口号叫做“做代表中国的世界一流冷链装备服务商”是这么来的。

记者:对神舟制冷来说,它不一定是最挣钱的,但是它其实是一个方向。

宋明刚:我们实际一开始定义我们的客户,我们叫三类客户:第一类客户当然是挣钱的客户,我们的衣食父母。第二个我们叫要名的,比如说冬奥,他用了行业自然会用,比如说冷链物流,我们是万科的万纬冷链,万科它从房地产行业往物流地产在转,几年他就做到老大了,这就是属于那个行业的标杆,那是我们的核心合作伙伴。比如说中央厨房,一个去年刚上市的千味央厨,那就是中央厨房里边的numberone,那就是叫标杆客户,那就不是利润的问题,就是我们要强强联合。

第三个我们叫提升我们技术能力的客户,就像我们出口做的,因为刚开始我们在做二氧化碳的时候,国内没有供应链,实际上我们很多的东西是从欧洲买过来,我们最终把它实现,再出去,空间是就会压缩的很小,我们只是有一些技术的附加,但这个我们坚持去做。你想跟你认为这些能给你提供现金流的这些客户去合作,你凭什么?凭什么是你?那一定是你的技术实力来的。我们也有一个概念讲说所谓的创新,我们这个行业的创新实际来自于两个方面,一个是应用创新,一个叫跨行业创新,整个制冷的它的先进的这些技术在哪?主要是在欧洲、在德国,我们那就主动去找他们的客户合作,慢慢培育我们自己的能力。】

几乎一夜之间, 神舟制冷跟多家参与冬奥会的山东企业一起成为“网红”,我们可以看到从神舟的研发人员到部门主管到总监到总经理,频频出现在媒体面前,几乎一样年轻而自信的面庞,这就是神舟的团队,也正是他们,已经持续近十年喊着“做代表中国的世界一流冷链装备服务商”的企业理念,专注并精进。

在新的发展格局下,推动大量类似神舟制冷的中小微企业向“专精特新”方向发展,“专业化、精细化、特色化、新颖化”,集中于核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础领域,让自己成为产业链中必不可少的重要一环,已经成为各界共识。

所有这些,是宋明刚和他的团队已经或者正在做的,也是他们接下来继续要做的。这甚至已经提升至国家战略层面。在2022年的政府工作报告中,提出要“着力培育‘专精特新’企业,在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持”,以“增强制造业核心竞争力”,这也是“专精特新”一词首次在政府工作报告中出现。

【 宋明刚:神舟在我们这个行业,我们是非常早做数字化的,16年年底17年开始,我们的设备出厂都是可以接入云平台的,现在我们的数据就非常全,我就能做一些这种改善,包括做增值服务。冷库方面,你看疫苗,我们给上海复星做的零下70度的mRNA新冠疫苗,看着比这个房间可能还小,里边是价值好几个亿的这种疫苗原液,包括科兴的也是我们做的,包括说后来我们能跟万科合作,刚开始提了一个在我们当时看来非常奇葩的要求,它要求就是在上海的一个项目上,说你要承诺你每天的运行费用不能超过多少度电多少钱,这个就像说你要买一个车,你要给我承诺,说这个车油耗不能超过多少,我们为什么能中标?我们在上海有一个库,我们感觉就跟它的使用是很类似的,我们有全年的云平台数据,我们可以进行分析说耗电的因素在哪里,我们就通过云平台的数据拿到了这个项目,因为我们不光是说能承诺我有数据,我有措施,改善你的管理,再往后我们现在说我来给你管理,做扁鹊他的大哥,稍微有点不正常,主动的干预,这个我觉得也是跟不是在自己的行业里看这个行业,而是其他的行业有关。

记者:冬奥会上很多山东企业均有出彩的表现,你们之间熟吗?

宋明刚:不熟,都相互甚至对都不知道, 但是它背后都代表了一个山东制造,因为山东毕竟是我们国家工业体系最完备的一个省份。

记者:所以你在这个行业这么多年,你觉得山东制造有些什么特点?

宋明刚:比如说我们这个行业,我们的上下游是在浙江,浙江非常明显,浙江人能把一个东西做的很深,我们现在也都在推,这叫专精特新,我们山东的企业,实际上过去是的相对少,我们做的反而都是小的东西看不上,我们就做大的东西,做全这种概念,江浙这样的企业特别多,所以我觉得现在的这种趋势发展,中国有一个说法叫山东要学德国,学德国学什么,实际上就是不要图大,不要图全,而是顺着专精特新的这些方向上往下去做,更要聚焦,这也是神舟我们下一步我们要做的。】

济南新动能百人访谈:古欣 ——山东有人物联网股份有限公司董事长

济南新动能百人访谈:山东产研院孙殿义——产研院是我接下来的生命的全部

济南新动能百人访谈:美泉环保乔壮明——微生物都是有脾气有性格、有思想和喜怒哀乐的小东西

济南新动能百人访谈:爱不释书创始人耿化龙——创业是一个翻山越岭的过程

济南新动能百人访谈:昊月杨志亮—— 两项国际标准诞生的前世今生

济南新动能百人访谈:SAP张钦鸿—— 躬身入局,成就智慧企业

济南新动能百人访谈:山东梵森映画创始人华燊——不想当创业者的运动员不是好老板

济南新动能百人访谈:禾宝张科建——人活这辈子,还是要在一个行业产生一点哪怕微弱的影响,总归没有白来过

济南新动能百人访谈:康迈祺生物王靖林——二十年坚持做原研药,到今天一家人仍然租房子住。

济南新动能百人访谈: 润一科技刘利达——从痛点和隐患中寻找空白市场,重塑医院后勤安全管理模式

济南新动能百人访谈:山东易华录总经理王海博——和时代最先进的科技结合,向本世纪最伟大的创业团队学习!